Disse sabiamente Terêncio (185 a.C. – 159 a.C.) que, por ser humano, nada que o homem fizesse ou deixasse de fazer lhe era indiferente. Também uma desculpa para suas próprias faltas, para que dele tivessem misericórdia quando cometesse seus próprios deslizes, o dramaturgo e poeta romano legou para a história trabalhos como “O Homem que se Puniu a Si Mesmo”, em cujo prólogo se alonga sobre seus métodos de escrita. Na peça, composta em 163 a.C., Terêncio pede à audiência para que julgue seu texto por seus próprios méritos e valorizando sua própria opinião sobre o que estavam a assistir, deixando de lado a opinião da crítica.

Paulo Francis (1930-1997) um dos maiores intelectuais de que o Brasil já pôde desfrutar, começou sua vasta carreira como provocador na pele de crítico de teatro. É conhecida a história de bastidor acerca do quiproquó gerado a partir de um artigo seu sobre “Um Deus Dormiu Lá em Casa”, que ganhou o palco do Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro, em 13 de dezembro de 1949. Ao avaliar o trabalho de Guilherme Figueiredo (1915-1997), que transpunha para a realidade brasileira, e mais especificamente, a carioca — e num recorte ainda mais refinado, para a realidade da Zona Sul da capital fluminense —, “Anfitrião” (206 a.C.), de Plauto (230 a.C. – 180 a.C.), sobre o casamento e seus descaminhos, a certa altura, Francis desanca a performance de Tônia Carrero (1922-2018), a quem agrediu com uma ofensa pessoal qualquer — a seu desfavor, abundam episódios em que o autor se valia da ofensa ad hominem sem medo de ser feliz. A resposta veio à galope: Adolfo Celi (1922-1986), então marido de Tônia à época, e Paulo Autran (1922-2007), que protagonizava com ela o espetáculo, partiram para cima do crítico, cada qual na sua vez. Embora fosse um sujeito um tanto parrudo, Francis só sabia esgrimir mesmo com as palavras. Levou a pior no embate com Autran, claro, ainda que nunca o tenha admitido, mas tirou uma bela lição: ninguém é bom em tudo. Cuidado, portanto, nunca é demais.

Por motivos óbvios, não serei eu a hostilizar os críticos. Só o que digo é que com sua pena desabusada Terêncio, um arguto observador das coisas de seu tempo, falava de fraquezas da natureza humana, a exemplo da vaidade e a soberba, como poucos. Nos cinco filmes da lista da Bula, esses dois lados menos graciosos do homem se fazem presente em maior ou menor evidência. Em “Granizo”, de Marcos Carnevale, um homem já experimentado na carreira e na vida comete um erro e, ainda que não queira passar por cima de sua própria falta para seguir em frente, é sacrificado pela opinião pública. No caso de “Sorte de Quem?”, Charlie McDowell fala dos segredos inconfessáveis de um casamento que se esfacela de podre porque admitir a derrota — malgrado no amor não haja derrotados ou vencedores, só feridos — dói, muito. As cinco produções, as melhores de 2022 lançadas pela Netflix (até agora), vêm em ordem alfabética e mesmo desafiando o senso comum (e o gosto dos críticos, muitas vezes), se impõem pela qualidade da história e a maneira como esta história se permite ser difundida.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

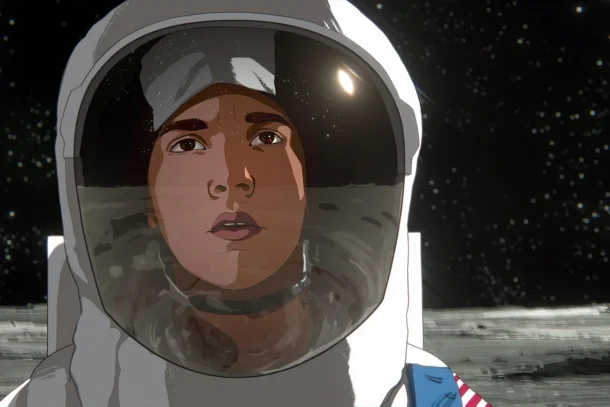

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, de Richard Linklater

Famoso por incluir em seus filmes a superação de desafios — como em “Boyhood — Da Infância à Juventude” (2014), sobre o processo de amadurecimento de um garoto ao longo de doze anos, com o mesmo elenco, ou “Waking Life” (2001), em que cenas, paisagens e atores foram coloridos e tiveram a imagem redefinida graças a um software desenvolvido em parceria com sua equipe, exatamente como acontece durante a feitura de uma animação —, Richard Linkater apresenta em “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial” a fusão desses dois trabalhos. Aqui, Linklater narra o cotidiano de uma família americana de classe média no final dos anos 1960 no subúrbio da maior cidade do Texas, estado conhecido pelo rigor de sua gente, irrigado artificialmente pelo dinheiro da NASA, a agência espacial americana, que desenvolve uma de suas fases diante da irrequietude da população. O roteiro de Linklater coloca todas as informações de destaque na boca de seu personagem central, Stan, um garoto de dez anos e meio, que presencia as mudanças da sociedade nos Estados Unidos e no mundo confrontadas com as transformações em sua própria família.

Granizo, de Marcos Carnevale

Ser querido, mimado, adorado, venerado pode ter seu lado ruim. Às vezes, subimos tão alto que temos a impressão de que ninguém jamais poderá nos tirar do pedestal em que nos colocamos. Bobagem grossa: chegar tão perto do céu pode acabar nos dando a ideia errada de que somos deuses, e quanto maior a altura, mais difícil a descida — e mais dolorido o tombo. E tanto pior se presenciado por uma cidade inteira, impulsionado pela força brutal da televisão. Na comédia dramática “Granizo”, o argentino Marcos Carnevale faz uma bem fundamentada crítica da vaidade humana a partir da história de Miguel Flores. Âncora de um show televisivo levado ao ar recentemente, cujo principal assunto é a previsão do tempo, Flores, vivido pelo carismático Guillermo Francella, se sai muito bem na função que escolhe desempenhar, até que uma armadilha do tempo, que mesmo com toda a sua experiência não consegue prever, faz com que perca carreira e autoestima de um só golpe. Agora, resta a Flores sair de cena e pensar numa forma de se redimir e voltar por cima.

Perdoai-nos as Nossas Ofensas, de Ashley Eakin

Embora curtíssimo, “Perdoai-nos as Nossas Ofensas” já nasceu clássico. Com pouco mais de catorze minutos, incluídos os créditos, o trabalho da americana Ashley Eakin encara o nazismo sob uma perspectiva absolutamente nova, valendo-se de seu roteiro enxuto, coescrito com Shawn Lovering, e sem prescindir de detalhes técnicos que exaltam seu lado de obra de arte, como a fotografia primorosa de Michael Galbraith. O burburinho em torno da história — a perseguição da SS, a polícia política de Hitler, a um garoto alemão cuja deficiência física ameaça a hegemonia do regime, brilhantemente encarnado por Knox Gibson — é muito justo, todavia não seja nem de longe o suficiente para fazer o espectador médio alcançar a grandeza do enredo. Em raras ocasiões, num tempo de projeção tão curto, um filme fora capaz de chocar, encantar, cristalizar ideias e suscitar outras reflexões sobre o fenômeno sociológico mais estudado da história da civilização. E também um dos mais perversos.

Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido, de Kim Joung-hoon

“Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” (2022) teve de remar muito para não ser levado pela maré. Concebido como o prolongamento de “Os Piratas” (2014), de Lee Seok-hoon, o filme de Kim Jeong-hoon teve de ser reescrito, missão que coube a Chun Sung-il, depois que os atores Son Ye-jin e Kim Nam-gil, escalados para os papéis principais, abandonaram o barco. Como se não bastassem os percalços internos, quando tudo estava ficando azeitado para a retomada das filmagens, no verão de 2020, veio a pandemia de covid-19, o que adiou a estreia do longa para o festival Chuseok, no outono de 2021. Tantas idas e vindas, contudo, valeram a pena: “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” é a produção sul-coreana de maior bilheteria dentro de seu país de origem até agora, com um milhão de espectadores só em 2022. O argumento de “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” remonta aos últimos anos do século 14, quando a dinastia Joseon teve início, em 1392, permanecendo à frente do governo da Coréia pelos cinco séculos que se seguiram, até 1897. Francamente desenvolvimentista, Joseon era um entusiasta da filosofia de Confúcio (551 a.C – 479 a.C), adaptava para a realidade de seu país a cultura chinesa, que considerava mais evoluída, e apoiava as artes e a ciência com o aporte financeiro necessário. Foi nessa leva que a navegação comercial também se popularizou e diversas expedições marítimas eram patrocinadas pelo imperador todos os anos. Ao passo que os navegadores com a chancela real ganhavam os mares, campanhas extraoficiais se tornavam cada vez mais frequentes, entre as quais a capitaneada pela pirata Hae-rang, personagem de Han Hyo-joo, que descobre um mapa do tesouro que pode levá-la a uma carga de objetos de ouro roubada do palácio real, perdida no oceano. Vai com ela o bando de sicários liderados por Wu Mu-chi, interpretado por Kang Ha-neul, que se autoproclama “o maior espadachim de Goryeo”, o reino que antecedeu o de Joseon, fundado em 918 e que deu à Coreia as características pelas quais a conhecemos hoje. Esses delinquentes também querem se apropriar do tesouro e não só: o desconforto da convivência é ainda maior porque Mu-chi não admite que Hae-rang, uma mulher, comande o navio, função que pleiteia para si.

Sorte de Quem?, de Charlie McDowell

“Sorte de Quem?” é certamente mais genial do que o próprio diretor, Charlie McDowell, pode imaginar. Tomando por ponto de partida um argumento aparentemente sem qualquer vínculo com o que se pretende discutir, McDowell elabora um raciocínio ousado para analisar a fragilização dos relacionamentos e a hipocrisia daqueles que a compõem. Todo o conflito tem início quando os personagens anônimos de Lily Collins e Jesse Plemons, um casal acintosamente rico para a pouca idade que ostentam, decidem passar uma temporada na casa de campo que mantêm num lugar retirado e aprazível, uma reprodução em cores as mais vivas de uma tela de Monet ou de Van Gogh. Antes que tenham chegado, quem desfruta do amarelo aceso da vastidão dos laranjais da propriedade, uma beleza gratuita da fotografia de Isiah Donté Lee, é o tipo vivido por Jason Segel, que, conforme se vai assistir algumas sequências adiante, não é só um delinquente um tanto atrapalhado, mas um psicopata frio, cuja covardia e a grande tibieza frente à vida lhe servem de pretexto para fazer toda a sorte de barbaridades, a exemplo de entrar em casas que não lhe pertencem sem convite.